今回はGodoxのストロボTT350Sの使い方についてシェアます。取説だけでは理解が難しい場合がありますよね。本記事では初めての方にも理解しやすい様、トラブルシューティング形式で解説していきます。小型軽量でスナップ撮影なら大体この一台で事足りるので、必ずバッグに忍ばせています。

汚い私の手書き文字が出現しますが…どうぞご笑覧ください(笑)

より大光量が必要な場合はGodox TT685sがあります。TT685sの簡単な使い方もアップしています「初心者向け Godox TT685s for Sony の使い方」。よかったらこちらもご覧下さい。

※ご注意 今回の記事の使用機材はソニー用です。他マウント用と異なる部分があるかもしれません。その点はご了承ください。

※本記事はアフィリエイトプログラムを利用しています。EC事業者等から購入実績などにより手数料を受領しています。

操作していたら、ディスプレイの表示が大変な状態に!

ナントもあるあるな場面でしょうか!?

操作していて気がつくと設定が変だ・・・こんな事が多々あります。自分がした操作なのに何故か戻らない設定・・・

趣味の撮影でも焦ります。ちなみに上の写真の設定状態は

- Multi:マルチ発光モード

- ワイヤレス接続

- スレーブ状態

ちなみに、現在の設定《Multi》で発光ボタン(⚡︎)を押すと、続けて3回発光します。Multi発光は最初はそれ程使わないモードだと思いますので、今回説明は割愛させて頂きます。

先ずは発光モードを変更

では一番大事な発光モードの変更から。

今回は「Multi」 から、一番簡単便利な「 TTLオートフラッシュモード」へ変更します。方法は下記の通り。

- MODEボタンを押す

- Multi→TTL→Mと表示が変更になるのでTTLを選択

- TTLと表示が変更になっていればOK

これだけ。一応こんな感じということで。

スナップで咄嗟に撮影する場合、光量を自動計算してくれるTTLオートフラッシュはやはり便利です。初めの内はTTLオートでとにかく撮ってみてはいかかでしょうか。

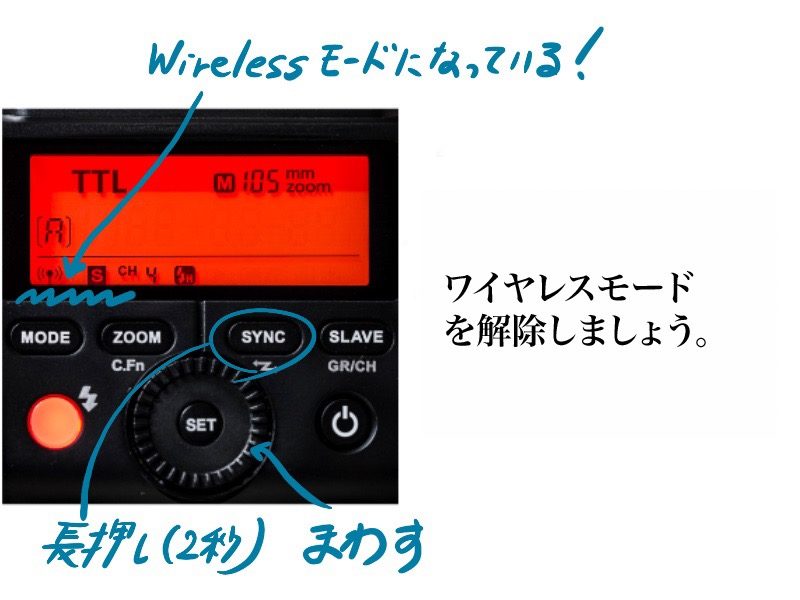

ワイヤレスモードを解除しよう。

さて左上の表示が無事TTLにになったところで、次の操作に移ります。

LCDディスプレイの左下に”目玉オヤジマーク” とそれに並んで “S文字” が表示されています。それぞれの意味は

- 目玉オヤジ:ストロボがワイヤレス操作が可能な状態にある。

- S :スレーブ・・・奴隷・・・所謂子機モードです。

- M :これは今表示されていませんがマスター(主人)モードです。

このワイヤレスモード(2.4Ghz帯電波モード)、初めは使わないのですが、カメラからストロボを離して使用する場合(オフカメラ)や多灯ライティングをする時など、後々に必要になる機能です。

今回はあくまでもカメラのホットシューに取り付けての使用を想定していますので、先ずはこの表示をオフにしましょう。その方法は以下になります。

- Z 表示(伸びた雷Zマーク)に対応する SYNC ボタンを長押し(2秒)

- 目玉オヤジが点滅する

- ダイヤルを回す

- 目玉オヤジと S 若しくは M が表示されていなけばワイヤレスモードが解除されています。

ハイスピード シンクロ モード(HSS)を解除してみましょう。

この機能は必要に応じてオン・オフしてください。

今回は一番シンプルな設定に戻しますのでオフにする方法です。方法は以下です。

- SYNCボタンを押す。押すたびに⚡︎Hマークが点いたり消えたりします。

これだけでした。

ボタン長押しを使用する場合は?

もうお気づきだと思いますが、GODOX機標準の操作方法なのですが、

- 普通にボタン押し

- 約2秒間の長押し

上記の2パターンになっています。これはGodoxの他の機種でも同じなので覚えておくと今後便利かと思います。

長押しが必要な場合は、ボタンの下に表示されている機能(C.Fn や横長雷Zマークそして GR/CH)を使用するときです。

ハイスピードシンクロとは?

ストロボ光とシャッタースピードのシンクロ(同調)には限界が有り、一般的にはSS1/200位です。

ハイスピードシンクロ(以下 HSS と記載)については今後書きたいと思いますが、しっかり説明してくれているサイトがたくさんありますので、そちらをご参照いただければ。

HSSをオンで、ストロボ光はカメラの全てのシャッタースピードとシンクロします。

この便利なモードを何故に常にオンにしないのか?・・・普通に疑問ですよね。

実はこのモード、ストロボがその基本能力を超えて頑張っている状態でして、ストロボはもう息切れ状態です・・・

TT350は、15回連続でこのモードを使用するとオーバーヒート防止機能が作動し、しばらくの間使用不可能になります。どうぞご注意を!

また、HSSの多用はストロボの発光管にダメージを与え、ストロボの寿命に影響を与えます。ただしHSSでポートレイト撮影などで面白い効果を得られるので、実際には使用したい機能です。

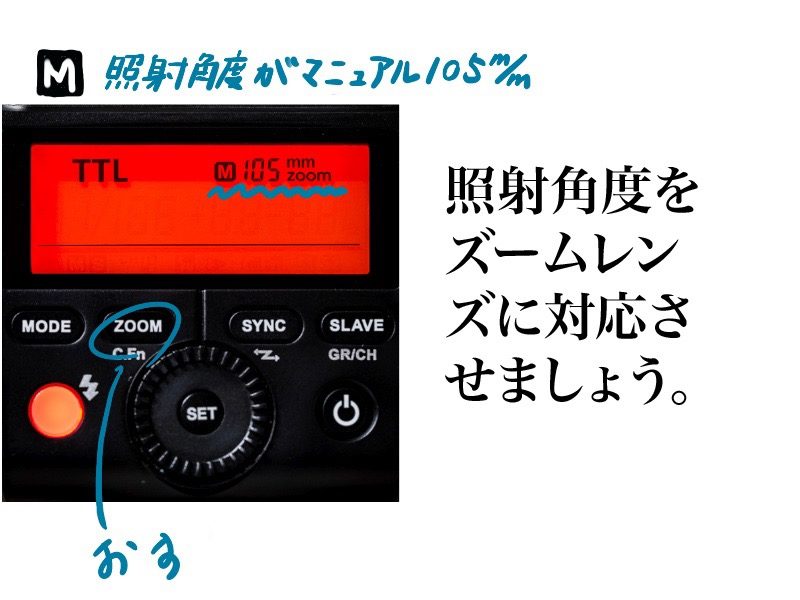

ストロボ光の照射角度が、ズームに合わせて自動的に変更になるように設定しましょう。

この状態では、M(マニュアル)105mmで照射角度が固定されています。

もし装着中のレンズがズームならば、「オート」に設定しておきましょう。照射角度は24mm〜105mmに対応しています。

例えば FE 24-105mmを使用する場合、すべてのレンズ焦点距離と照射角度がシンクロします。

設定方法は以下の手順です。

- ZOOM ボタンを押す

- 点滅表示になる

- ダイアルを回し AU を表示

- SET ボタンで確定

AU が表示された状態でレンズをズーミングすると、ストロボからヴーンという感じの音がします。照射角度を変更させる作動音です。

単焦点レンズの場合は、レンズの焦点距離に合わせた数値に設定します。

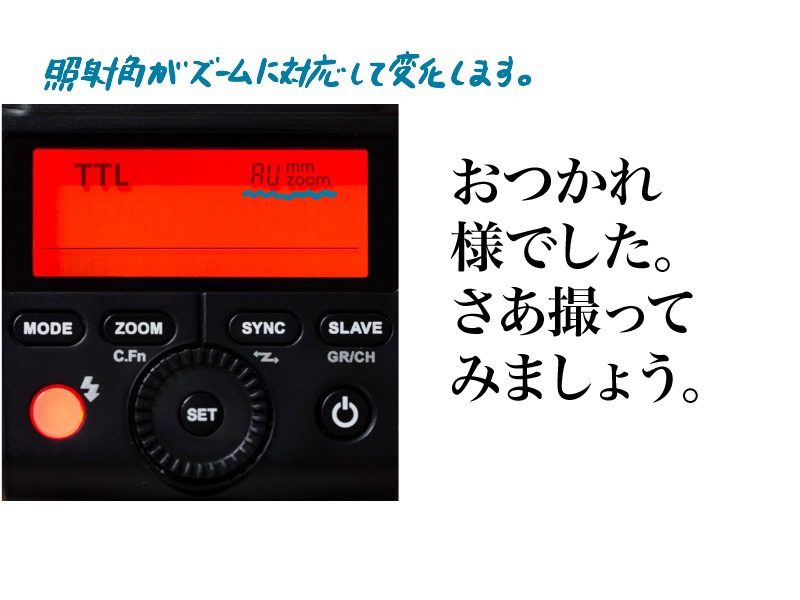

では発光させましょう。

一通りの設定が終わり、LCDパネルの表示もスッキリと。では通常通り撮影してみましょう。

TTLオートフラッシュでの撮影結果はでしたでしょうか?

ただしオートと言っても必ずしも自分の望む結果になるとは限りません。その際は発光量の補正を行います。

発光量の補正をしましょう。

発光量を補正方法は以下の通り。

- SET ボタンを押す

- 数値が点滅して表示される

- 点滅状態でダイアルを回し、任意の数値に設定する(設定幅は-3.0〜+3.0 1/3段刻みです)

- SET で確定する

補正無しに戻す場合は

- SET ボタンを押す

- 数値が点滅して表示されす

- 点滅状態でダイヤルを回し、0に設定する

- SET で確定する。

上手くいきましたでしょうか?

ストロボは使ってナンボです!とにかく撮影で使用してみることをオススメします。

最後にいくつかの注意点を

オートフォーカス アシスト ビーム(AF補助光)

暗部で AFを合わせるのに補助光を使えたら便利ですよね。

そんな際に活躍してくれるオートフォーカス アシスト ビーム。

ただしソニー機の場合、全機種で作動してくれる訳ではないようです・・・

- 動作可能:デジタル一眼レフ(DSLR)A99,A77等

- 動作不可:ミラーレスカメラ ILCE6000L,A7RⅡ等

最近主流のミラーレス機で、この機能が使用できないのは残念ですね。

オーバーヒート保護機能

例えばフル発光を短いインターバルで30回ほど連続発光させると、オーバーヒート保護機能がアクティベートされます。ハイスピード シンクロの場合は15回が限度とされています。

モデルさん撮影等でテンポよく撮影したい場合は、より発光能力が大きいストロボを併用がベターです。

その他のアラート表示

- E1 : チャージに問題が発生し、発光出来ない状態。リスタートさせても復旧しない場合は修理へ

- E3 : 発光管の異常電圧トラブル。要修理

- E9 : ファームウェアのアップグレードトラブル

以上、本当ににさわりの部分の説明でした。

ちょっとでも参考になれば嬉しいです!

コメント